Архив рубрики: Архив

Первая выставка ассоциации ФАБЛЕ в Galerie à CLUNY Ecuries de Saint-Hugues

(Франция. Искусство. Красота. Свобода выражения) выставка, представленная объединением Fable

FABLE — первая выставка одноименной ассоциации, объединяющей художников разного происхождения, живущих во Франции. На выставке представлены картины, графика и скульптуры четырех совершенно разных художников, но объединенных любовью к Франции и ее культуре. В то время, когда мир раздирает несправедливость войны, разжигая боль и ненависть, каждый художник, выступающий за мир, обязан помочь восстановить наше общество, продвигая сострадание, здравый смысл и прощение. Искусство играет особенно важную роль как проявление духовности и развития человека. Художники разных национальностей, представленные на этой выставке, объединяются против тирании и политических игр, призванных разделить творческие умы. Они символизируют мир, любовь и сострадание. Они используют искусство, чтобы лучше понять и объяснить текущую ситуацию, отразить и задокументировать как боль, так и надежду человечества. Франция – страна Свободы, Равенства и Братства. Он не только дает художникам возможность свободно творить, но и вдохновляет их своей великой историей, разнообразием природы и богатством культуры.

На выставке представлены работы следующих художников:

Алексей Бурчаловский, родившийся в 1963 году в Советском Союзе, — художник российского происхождения, живущий и работающий в Клюни (Бургундия-Франш-Конте). После изучения электроники работал звукорежиссером на альтернативной сцене Санкт-Петербурга. В 1996 году он переехал во Францию, где создал свои первые работы из переработанных материалов. Художник-самоучка, он создает скульптуры-ассамбляжи из различных материалов, таких как металл, дерево и камень, а также картины, которые выставляет с 2001 года.

Елена Льюис, родившаяся в Советской России до перестройки, — британская художница русско-украинского происхождения, живущая в Леазе (Айн). С 1977 года она жила в различных странах Европы и путешествовала по всему миру. Искусство Елены находится под влиянием разнообразия человеческого культурного опыта и универсальности человеческих эмоций.

Карха Нижарадзе, родившийся в Батуми, Грузия, — художник грузинского происхождения, живущий и работающий в Аннемассе (Верхняя Савойя). Окончив Тбилисскую Академию художеств со степенью магистра монументальной живописи, в 1999 году переехал во Францию и поселился в Меце, где посещал курсы вольнослушателя на факультете изобразительных искусств. Его картины колеблются между абстрактным и фигуративным, перенося зрителя в сказочное и вневременное измерение.

Сергей Сергеев родился в Ленинграде в Советской России. Художник российского происхождения, живущий и работающий в Аннемассе (Верхняя Савойя) с 2013 года. Окончил Высшую школу изобразительных искусств им. Серова. Свою карьеру начал в Мариинском театре, а в 1974 году стал активным участником российского нонконформистского движения. Он также был одним из основателей культовой галереи современного искусства Д137 (в Санкт-Петербурге). Свой личный стиль он развил, изучая технику живописи фламандских художников Северного Возрождения и гравюру. Сегодня его работы, выставленные с 1975 года, можно найти в таких музеях и коллекциях, как Эрмитаж, Государственный Русский музей, Фонд Сергея Курёхина, Музей современного искусства ЭРАРТА, Музей нонконформистского искусства в Санкт-Петербурге, Художественный музей Зиммерли в Нью-Брансуике, Нью-Джерси, США, Kolodzei Art Foundation, США, Фонд Сандретто, Италия, а также в коллекциях Хелен Миррен и Тейлора Хакфорда, США.

«Аномалия» выставка в студии Сергеева в Аннемассе

Окно в Париж. Выставка и Презентация студии Сергеева Сергея в Аннемассе, Франция

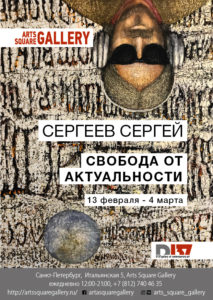

Артем Магалашвили и Ольга Остерберг о выставке Сергея Сергеева «Свобода от актуальности» 2020

Смотрите подробный видео-обзор Артема Магалашвили и Ольги Остерберг рассказывают о выставке Сергея Сергеева «Свобода от актуальности». Санкт-Петербург, 2020.

Выставка в галерее CUBE в Москве

Арт Клуб Д137 совместно с галереей Arts Square Gallery представляет выставку Сергеева Сергея «Свобода от актуальности»

Арт Клуб Д137 совместно с галереей Arts Square Gallery представляет выставку «Свобода от актуальности» Сергеева Сергея, известного петербургского художника, участника движения нонкомформизма и одного из создателей галереи Д137. В изобразительном искусстве Сергеев разработал стиль «Палимпсест»(«Palimpsest»), в котором сочетается многослойность, архаика и элементы символизма, а также направление «Капча» («Captcha»), произведения которого предназначены для определения искусственности интеллекта современников, разучившихся понимать изображение и получать удовольствие от созерцания. http://www.d137.org/?page_id=1232&lang=ru

Экспозиция состоит как из новых произведений, так и из работ проекта «Капча», который был показан четыре года назад в Музее городской скульптуры в Санкт — Петербурге, и над которым автор продолжает работать и по сей день. Основной целью выставки является представление картины «New Wave», созданной Сергеевым специально для коллекции Евгения Козлова «2х3м», и которая по окончании выставки отправится в Берлин. http://d137.org/sergeev2020/

Известный берлинский искусствовед Ханнелоре Фобо, которая стала куратором коллекции «2х3м» еще в 1990 году, рассказывает: «Художник Евгений Козлов, родившийся в 1955 году в Ленинграде и подписывающий свои работы творческим псевдонимом «Е-Е», являлся одним из ведущих участников арт-группы «Новые художники», которая была основана Тимуром Новиковым в 1982 году и считалась наиболее значимой авангардной арт-группой Ленинграда восьмидесятых. В 1990 году, в своем родном городе, Козлов положил начало уникальной коллекции русского искусства – коллекции «2х3м», которую он позже продолжал в Берлине. Коллекции «2х3м» — это грандиозный проект музейного масштаба с картинами в формате 2х3м либо 3х2м. Первые картины рисовали Олег Котельников, Иван Сотников и Владислав Мамышев-Монро, и теперь в нее входит почти пятьдесят работ, созданных представителями наиболее известных арт-групп 80-90 годов, таких как «Новые художники», Некрореалисты, Митьки, «Школа инженеров искусства» и Неоакадемисты. Последнее поступление в коллекцию «2х3м» — картина «New Wave» художника Сергея Сергеева, нарисована в 2019 г.» http://www.e-e.eu/2x3m/index-ru.htm

Во время выставки пройдет ряд интересных мероприятий:

15-го февраля в 17 часов — лекция известного журналиста и кинокритика Михаила Трофименкова о Новой Волне во французском кинематографе.

22-го февраля — встреча с Ханнелоре Фобо, которая расскажет о развитии коллекции «2х3м» и почему она считает, что «2х3м» может стать брендом русского искусства на международной арт-сцене.

26-го февраля — вечер, посвященный памяти Георгия Гурьянова.

Выставка продлится с 13-го февраля по 4-е марта по адресу

Arts Square Gallery, Санкт Петербург, Итальянская улица, дом 5

Арт Клуб Д137 принял у себя в качестве гостей участников первого Кураторского форума в Петербурге

Арт Клуб Д137 на Санкт-Петербургском культурном форуме

17 ноября в ДК Громов при поддержке Арт Клуба Д137 в рамках Санкт-Петербургского культурного форума прошла дискуссия, посвященная коллекционированию современного искусства и созданию Клуба коллекционеров.

Георгий Гурьянов о Тимуре Новикове.

Георгий Гурьянов о Тимуре Новикове. Записано в апреле 2005 года Мариной Павловой в галерее Д137.

Интервью не было напечатано ранее по разным независящим от нас причинам технического и …мистического толка.

Г.Г. Нет же такого однозначного, монолитного человека…

М.П. Но однозначные люди, наверно, они и не становятся личностями, потому что их ничего не терзает.

Г.Г. Да, конечно. Ну, что – энергия, задор, веселье, хулиганство. А еще мне казалось, что Тимур понимает меня, как никто другой. С полуслова. Я знаю, что я ошибался. И последнее время были доказательства того, что он вообще не понимает меня, и вообще видел мир по-другому. Но ведь это тоже очень интересно. Что сказать?…Ну, то, что мы прекрасно дополняли друг друга, мне кажется. Ну, если работали вместе. В принципе, работа – это развлечение. В общем смысле…

М.П. А когда Вы в первый раз с ним столкнулись?

Г.Г. Это давно было. Познакомились мы, это было еще в конце семидисятых. Я увидел его впервые у моего приятеля художника Сотникова. Он произвел, конечно, очень странное впечатление: с такой колоритной внешностью, с необычным профилем – он показался мне таким Бесом или Демоном. В первый раз.

М.П. Говорят, он умел захватывать людей. Обращать их, скажем так, в свою веру?

Г.Г. В принципе, он умел добиваться своей цели. И, если он чего-то хотел, то он это получал. Так или иначе.

М.П. А как Вам кажется, что его сделало человеком, который смог оттянуть на Петербург лидерство на тот период очень надолго?

Г.Г. Талант, безусловно. И одаренность. Он видел дальше, чем другие и черпал больше. Ну, и восточная хитрость, дипломатичность.

М.П. То есть такой стратег?

Г.Г. Стратег – абсолютно! Главное достоинство, одно из. Стратег и манипулятор.

М.П. Говорят, он рассказчик был великолепный.

Г.Г. Рассказчик — безусловно. Я ненавижу, когда рассказывают фильмы, но Тимура было не остановить. Он мог пересказывать фильм дольше, чем тот реально длится во времени. Строго юношу или Доктора Мабузу он пересказывал очень часто и долго. И это можно было слушать – вот о чем мы говорим. Я бы никому не позволил пересказывать фильмы… Это- хорошо подвешенный язык еще, наверно. Он мог выиграть спор с человеком, который лучше его знает, лучше знает предмет, нежели Новиков… Но при этом, он такой импровизатор и такой находчивый, что мог положить на лопатки кого угодно в аргументах, в споре.

М.П. А насчет Новой Академии?

Г.Г. А что насчет Новой Академии?

М.П. Вы как воспринимаете созданное им такое направление, школу, почему именно эта идея возникла?

Г.Г. Потому что это – прекрасная идея… Как Новиков объяснял, что это экологическая идея поддержания прекрасной традиции в океане хаоса модернизма. Я так к этому отношусь тоже.

М.П. Вы это рассматриваете как какой-то его концептуальный шаг, как жестко продуманную идею?

Г.Г. Безусловно. Жестко продуманная идея, абсолютна революционная. На фоне того, что имелось на тот момент в современном мировом искусстве – эта идея даже не революционная, а модернистская, я бы так сказал. Когда кругом дегенеративное и отвратительное, то прекрасный образ становится запрещенным… Понимаете, о чем я сейчас говорю? Об оппозиции.

М.П. Тимуру свойственно было находиться в оппозиции?

Г.Г. Конечно. Хотя ему было свойственно и все остальное тоже – как приспособленчество, успех… и вот еще важно — использовать ситуацию в свою пользу. Я во многом был категорически не согласен с ним.

М.П. Но при этом вам было комфортно с ним работать?

Г.Г. Да, конечно. Поспорить…

М.П. А вот то, что связано, допустим, с группой Кино… Он ведь тоже, как понимаю, принимал какое-то участие?

Г.Г. Ну, да. Он тусовался, был рядом. Был художником группы Кино, официально им в РокКлубе числился. И всегда хотел на сцену. Еще очень хотел быть знаменитым и успешным, конечно. Не упускал никакой, ни оной возможности, чтобы выйти на сцену и там посверкать. Его теория была : не важно, что ты там делаешь на сцене, как ты исполняешь ту или иную функцию, главное – ты засветился и это уже работает на тебя. С этим я не очень согласен, конечно. Что можно наблюдать на примере Бугаева – что толку от того,что он постоял на сцене с одним коллективом, другим – мне кажется, что лучше он от этого все равно не стал.

М.П. Тимур как художник? Как Вы его воспринимаете?

Г.Г. Очень самобытный художник. Прекрасный глаз, отличный критицизм…Тимур – теоретик, конечно.

М.П. Как Вы считаете, с уходом Тимура возник вакуум в арт-среде?

Г.Г. Конечно, возник, безусловно, возник. Ну, не то, чтобы жизнь остановилась, это тоже не так.

М.П. Жизнь вообще тяжело чем-то остановить…

Г.Г. Но, на мой взгляд, он успел реализоваться и выразить себя максимально. Что очень достойно.

М.П. А для Вашей реализации — чем он был полезен, в смысле его помощи?

Г.Г. Безусловно, полезен. Но вот как именно, я затрудняюсь сказать. Но…он проповедовал мафиозность, естественно, конечно. В этом смысле, например.

М.П. Мафиозность?

Г.Г. Да.

М.П. Клановость?

Г.Г. Клановость, да.

М.П. То есть клановость помогает, чтобы выстоять в искусстве?

Г.Г. Ну, конечно..единомышленники. По-разному. На каком-то этапе, наверно, помогает… Но я не очень согласен с группами, направлениями. Все это очень здорово, но только на каком-то этапе.

М.П. То есть все это заканчивается тем, что кто-то становится индивидуальностью, а кто-то уходит?

Г.Г. Да. Или индивидуальность тащит за собой коллектив, паразитов. И, так или иначе, это обречено.

М.П. Ученики – это тоже паразиты с этой точки зрения?

Г.Г. Нет, Тимур видел во всем, конечно, пользу. Всех обращал в свою веру и, в каком-то смысле, использовал. Но, при этом, он давал гораздо больше, создавал возможности, говорил что делать. Типа ты будешь делать это, ты – это, и все будет здорово. И мы наблюдаем какую-нибудь Ольгу Тобрелутс вполне процветающую. Да и Бугаев тоже. Правда, там не так все хорошо. Видимо, Ольга более талантливый ученик все же.

М.П. Если попытаться сформулировать – кем для Вас Тимур был в Вашей жизни?

Г.Г. Ну, он был мой друг, коллега, компаньон, все что угодно. Большая часть моей жизни. Что еще можно сказать? Что-то мне в голову больше ничего не приходит… Какие-то общие вещи…Что я хочу сказать: он не был моим любовником, например… Я останавливаюсь, когда нет наводящих вопросов..

М.П. Тимур как мистификатор – как вам такое?

Г.Г. Иллюзионист, мистификатор, волшебник, маг, колдун, гипнотизер.

М.П. Сильная личность! Но как Вам кажется, что им двигало – интеллект, или же внутреннее состояние души, которое все опережало, желание выразить себя?

Г.Г. Карьеризм.

М.П. Так сухо? Таланта то от него не отнять, в определенном смысле..

Г.Г. И это тоже. Но карьеризм в таком элегантном смысле. Я так думаю – чувство юмора, удовольствия…

М.П. Чему самому главному он Вас научил, будучи другом, коллегой, компаньоном?

Г.Г. Наверно многому. Но я не знаю… На конкретном примере? У меня все равно была своя точка зрения на все.

М.П. Поэтому вы и были друзьями. Дружба подразумевает не подчинение, а диалог…

Г.Г. Безусловно. Я очень многому у него научился. Современному искусству, например. Он мне объяснял, показывал. Потому что было очень трудно понять, что это за мазня или кусок говна, который выставляется. А он меня вводил в курс дела. А еще я очень музыку любил популярную современную, а вот Новиков вообще музыку не любил. Скорее даже терпеть не мог. Не слышал и не чувствовал.

М.П. Правда? Вообще никакую?

Г.Г. Вообще. Он ее воспринимал умом, но не чувствовал. Это я знаю точно. У него не было слуха на столько, что даже смешно. Но все равно он мечтал о карьере музыканта. Он утверждал, что не нужно тратить время на то, чтобы учиться играть на музыкальных инструментах. Утюгон – и вперед! Он же был звездой ПопМеханики, реализовал себя в этом смысле на сцене. Авангардный музыкант! Как награда, медаль в коллекции Новикова. Одна из..

М.П. То есть здесь красота была необязательна и хаос приветствовался?

Г.Г. Да. Так он во всем приветствовался. Главное, чтобы это было исторически зафиксировано. А остальное неважно. Может, я очень много сейчас говорю?…Не важно, как выглядит выставка и состоялась ли она. В принципе, если она зафиксирована в истории публикацией, то это уже все! Он мечтал остаться в истории. Видимо, он работал ради этого. Я был с этим категорически не согласен. Мне наплевать на историю. Я хочу жить сейчас, наслаждаться красотой. Для меня очень важно, как все выглядит, звучит. Как это на вкус, цвет…И не важно, что об этом напишут и вспомнят ли об этом. В этом, конечно, наше принципиальное разногласие.

Надо смягчить острые углы… Не хотелось бы ничего плохого говорить про Новикова. Он сделал столько для культуры, для популяризации искусства Санкт-Петербурга. И еще – он был патриот, конечно. Ему было дело до всего…

М.П. То есть это было искренне?

Г.Г. Да. Он искренне увлекался всем. … Ну, вот карьеризм, он, в общем, в каком-то элегантном виде представлен, не в обывательском. Не было это стяжательское, накопительское. Наоборот, там как-то щедрость граничила со скупостью…Экономия на дорогих ресторанах для вложения в искусство, или какой-то прогресс. В этом смысле. Отдать деньги на художественные проекты молодых людей, и при этом самому есть какую-то непотребную кашу…

У меня память эпизодическая. Вдруг начинает приходить в голову всякое, а иногда – ничего. Сейчас так – где-то по середине. Ниже среднего.

М.П. Но мне от Вас хотелось услышать больше Ваши ощущения, нежели конкретные вещи..

Г.Г. Ну!! Ощущения – супер!! Например, живя в Нью-Йорке, Берлине, я избегал общения с русскими, ну или со старыми знакомыми. Хотелось…ну, понятно что — язык, культура и полное погружение. С Новиковым было исключение. Мы прекрасно ладили и проводили время вместе.

И в Нью-Йорке, и в Берлине. Он был очень легок на подъем, и очень любил приключения. Так же, как и я.

М.П. Получился такой энергичный образ…

Г.Г. Да, конечно, энергичный. С ним можно было обсудить все, что угодно, посплетничать. Нет больше такого человека.

© Д137 Арт Клуб. 2017

В галерее CUBE в Москве открылась персональная выставка Сергеева Сергея.

В галерее CUBE в Москве открылась персональная выставка Сергеева Сергея.